跨越山海!江西与大湾区,何以双向奔赴?

独家抢先看

跨区域协作,正在成为协同发展的新引擎。

今年政府工作报告提出,深化东、中、西、东北地区产业协作,推动产业有序梯度转移。支持革命老区、民族地区加快发展。

2024年江西—粤港澳大湾区经贸活动周

为持续对接大湾区、深度融入大湾区,江西省委省政府将于3月30日—4月3日在广州、深圳、香港、澳门等地举办2025年江西—粤港澳大湾区经贸活动周。今年活动以“融入大湾区,‘赣’出新精彩”为主题,围绕赣品出海、赣港合作、江西风景独好、电子信息、新材料、金融等方面加强与大湾区深度合作,策划“1+14”系列对接交流活动,以更大力度持续推动江西“融湾”步伐。

这是江西连续第23年在大湾区举办相关经贸活动,既是中部地区与沿海地区高频互动的见证,也是“老区”与“湾区”跨越山海的双向奔赴。

一个是“双向开放、惠通四方”的内陆开放高地,一个是地处前沿的世界四大湾区之一,江西与大湾区再次牵手,想象空间有多大?

大湾区企业,为何纷纷涌入江西?

企业和资金的“用脚投票”,是检验一个地方吸引力的试金石。近年来,以比亚迪、华为、格力、欣旺达、天赐、康佳、立讯精密为代表的湾区重点企业纷纷在江西投资落户。

作为国产新能源汽车龙头企业,比亚迪在短短4年时间多次“加码”投资江西。先是合计斥资200多亿元在抚州打造新能源汽车产业园、零部件产业园、动力电池产业园,随后牵手宜春建设动力电池及锂矿项目,助力江西加快打造千亿级新能源汽车产业集群。

2025年3月1日,抚州新能源汽车产业园产线贯通仪式。

一次两次是偶然,三次四次乃至N次则是必然。一家企业的到来,或受劳动力成本及政策优惠的吸引;但无数龙头企业的纷至沓来,则是区域实力、综合竞争力和发展潜力的体现。

数据显示,广东一直都是江西利用省外资金的第一来源地,全省30%以上的招商引资项目和资金都来自广东;香港则是江西利用外资的第一来源地,港资占全省利用外资比重高达80%,也是江西第一大单体贸易伙伴、企业境外上市第一资本市场。

大湾区的企业、资金、人才,为何纷纷涌入江西?

地理邻近性是经常被提及的因素。作为承东启西、连南接北且有着“粤户闽庭”之称的江西,与广东直接毗邻,两省之间高速通道多达6条,高铁可直达广深港等湾区中心城市,地缘优势可谓独一无二。

要素成本优势也是无法忽略的因素。但是,拥有成本优势的地方不在少数,江西虽然近水楼台先得月,但也面临其他劳动力大省的直接竞争。论人口规模不是最庞大的,论政策优势并非独一无二,江西对大湾区企业的吸引力为何如此之强?

经济学告诉我们,与地缘同样重要的是“商缘”,比要素成本更具吸引力的则是产业互补性,比地理邻近性更进一步的是经济邻近性。

自古以来,江西与大湾区都是“商缘相连”。在古代,江西是中原南下广东的必经之地;改革开放后,江西继成为泛珠合作“9+2”首批成员之一,又与广东签订战略合作协议,形成“老区”与“湾区”深度合作的发展格局。

高频次的人流、物流、资金流,足以说明两地“商缘”之密切。在广东创业就业的江西人超过230万,赣商企业也超过了5万家,而广东企业近年来每年涌入江西的投资总额超过3000亿元。

“商缘”之所以能延续古今,就在于两地有着巨大的优势互补空间。且不说江西一直都是大湾区绿色食品、淡水、旅游休闲和重点矿产资源的供应地之一,在重点产业方面,两地更形成完善的上下游协作体系,以及“研发+制造”的协同发展格局。

大湾区以新一代信息技术、新能源汽车、高端装备为优势产业,以低空经济、人工智能、生物医药等新兴产业,这与江西以“1269”重点产业链为主导的现代产业体系有着充足的互补空间。

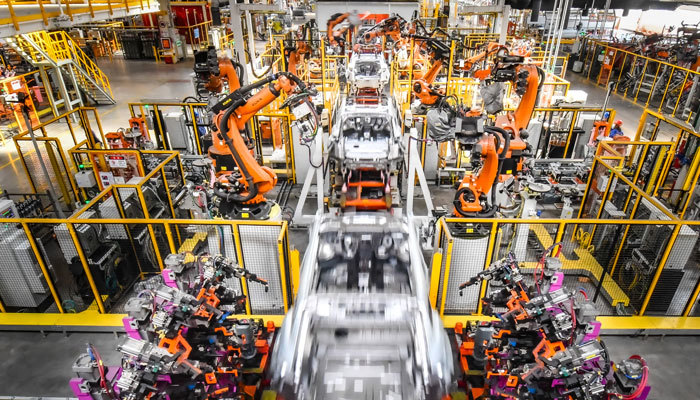

江西新能源汽车工厂

大湾区的新能源汽车与江西的锂电产业,高端装备制造与有色金属产业,低空经济与航空工业,新一代电子信息技术与智能终端、LED、VR等产业的关系,都是如此。

换言之,大湾区的劳动力密集型产业要寻找有相应产业基础的承载地,高新产业则要构建“沿海研发+中西部制造”的新型产业空间布局,龙头企业要在地理集聚空间内打造完整的供应链体系,为江西与大湾区的深度互补合作奠定基础。

地缘相近、商缘相连、人缘相亲,江西与大湾区之间不只是近水楼台先得月的地理邻近性,更有优势互补、产业协同、生态共享的区域经济一体化的长远发展空间。

新一轮跨区域合作,江西有哪些先手棋?

近年来,劳动力、资本、技术、人才正在从单向流动变成双向循环,从梯度转移转为产业协同,为跨区域合作打开更大的想象空间。

这种背景下,新一轮跨区域合作,一改过去单向的产业转移或对口帮扶的模式,不再是一方的“倾囊相授”和另一方的被动承接,也不再是一方的落后产能转移和另一方的来者不拒,而是你来我往、双向奔赴、合作共赢。

江西与大湾区等地的产业协作,体现的正是这一趋势。

过去10多年,江西GDP总量几乎每年跨越一个千亿台阶,从1万亿一路跃升到3.42万亿,在全国的经济位次也从第19位提升到第15位。

经济实力的持续提升,让“抢抓江西机遇、共享江西红利、共谋江西发展”成了包括湾区在内的外地龙头企业的共识。

无论从经济结构还是发展阶段看,江西都已不再是改革开放初期产业结构单一的传统农业省份,也不是深处内陆腹地被“四面包围”的闭塞之地,而是厚积薄发的新兴大省。

正因为这一点,在新一轮跨区域合作中,江西不再是产业协作的被动承接方,而有更大的主动权。对于发达地区的产业不是来者不拒,而是因地制宜,以制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划为指引,朝着制造强省的方向而迈进。

在新一轮跨区域合作中,江西最大的底气,当属蓬勃发展的“1269”产业体系、持续扩容的开发区矩阵以及内陆双向开放的政策优势。

日前,工信部发布新一批国家先进制造业集群,长三角(含江西)大飞机集群、鹰饶抚昌铜基新材料集群在列,加上此前获批的赣州市稀土新材料及应用集群,江西已有三大“国家队”集群,总量位居中部地区前列。

这些产业集群,均为江西“1269”产业体系的一部分。当前,江西工业增加值突破万亿元,规模以上工业企业总数突破1.6万家,千亿级产业达14个,其中电子信息、航空制造、锂电和光伏新能源、铜基新材料、钨和稀土金属新材料、炼化一体化和化工新材料等6大主导产业,有着全国性的影响力。

这些产业既是江西招商引资的主方向,也是大湾区、长三角等地企业关注的焦点所在。根据江西省商务厅提供的数据,2024年,12条重点产业链项目进资占招商引资实际到位资金比重超75%。

同时,任何产业协作,都离不开园区平台的支撑,而江西恰恰拥有中部地区领先的开发区矩阵。

去年10月底,江西贵溪经济技术开发区获批晋级为国家级经开区,自此江西国家级经开区数量增至11家,数据居全国第五。加上高新区、综合保税区等平台,江西共有各类开发区100多家,其中国家级开发区合计20家。

国家级开发区,被誉为“对外开放的主阵地、经济发展的主战场、创新创业的主平台”,它们同样也是区域合作的重要载体。

目前,赣州经开区与广州经开区、龙南经开区与增城经开区、赣州高新区与深圳高新区等形成结对共建关系,在项目承接、产业协同、人才交流等方面不断取得突破。

完善的产业体系是基础,一流的园区平台是依托,江西还有着周边省份不具备的独特优势:四面逢源、双向开放。

“四面逢源”说的是区位优势,江西以长江中游城市群为腹地,且是唯一与长三角、大湾区、闽三角均毗邻的省份,堪称“惠通四方”。

“双向开放”指的是政策优势,早在2020年,江西获批成为全国第三个、中部地区唯一的内陆开放型经济试验区。

“双向开放、惠通四方”,带来的不只是通过制度创新重塑区位优势的可能,更意味着在融入国家战略中实现能级跃升的巨大想象空间。

机会总是留给有准备的地方。坐拥一流的区位优势和开放优势,底蕴雄厚的现代产业体系,以及竞争力一流的园区平台,江西能获得大湾区、长三角等众多发达地区企业的青睐,不是没有缘由的。

从“硬联通”到“软联通”再到“心联通”,江西与大湾区越来越“近”

一般而言,基础设施的互连互通,缩短的是地理距离和时空距离;产业链接、平台共建、创新共享,缩短的是经济距离;而文化认同和公共服务的一体化,将会进一步缩短“心理距离”。

自古以来,江西与大湾区就是山水相接、地缘相近、商缘相连、人缘相亲。

在古代,江西是中原南下岭南的必经之地,一条梅关古道,书写了两地跨越千年的深厚情谊;到了改革开放之后的今天,江西与大湾区更通过泛珠三角合作、“老区”与“湾区”深度协作更为紧密联系在一起。

早在2004年,江西就率先加入泛珠三角“9+2”合作体系,并多次承办泛珠论坛、泛珠地区行政首长会议,2020年,江西省与广东省更进一步签订战略合作协议,赣州与深圳、吉安与东莞则形成结对合作关系。

这种关系,穿越漫长的时间河流,跨过山海的地理阻隔,突破行政区的外在限制,从交通互联到产业协同、创新共享,从基础设施的“硬联通”到体制机制的“软联通”,几乎涵盖所有领域。

随着赣深高铁正式开通,从南昌出发,高铁3个半小时可直达大湾区中心城市广州、深圳,4小时可直抵香港;若以江西“南大门”赣州为起点,这一时间将缩短到2小时之内。

赣州国际陆港

如今在赣粤之间,已有6条高速通道、多条高铁及铁路通道,在缩短通达时间的同时,带动人流、物流的高频流动。

不只是设施互通,江西与大湾区之间的产业协同、平台共建、创新共享,正在步入合作的深水区。从政府之间的战略合作,到高校及研究机构之间的协同创新,再到企业之间的产业协作,以及产业飞地和科创飞地的接连涌现,无不凸显了赣粤之间的密切互动。

这其中,最受关注的当属“飞地经济”。借势借地借人才,无论是正向的产业飞地还是反向的“科创飞地”,都意在形成双向招引的协同发展格局。

仅过去一年,赣江新区引进了赣港未来产业园,而吉安、赣州分别在大湾区打造了东莞科创(人才)飞地、粤港澳大湾区人才科创中心。

在基础设施、产业协同、科技创新日益融合的同时,赣粤两地的政务服务和公共服务,也在逐步打通。

目前,江西与广东等10余个地市实现了政务服务跨省通办,作为“融湾”桥头堡的赣州更以“大湾区能做的,我们也要能做到”为目标,连续开展4轮对标大湾区优化提升行动,目前已实现公积金与深圳“互认互贷”、电子印章互信互认、部分行政审批事项全面对标。

当“湾区思维”遇见“老区精神”,势必激荡起“1+1>2”的融合之火,实现大湾区与老区经济发展的双赢,为区域协同探索新的治理范式。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”